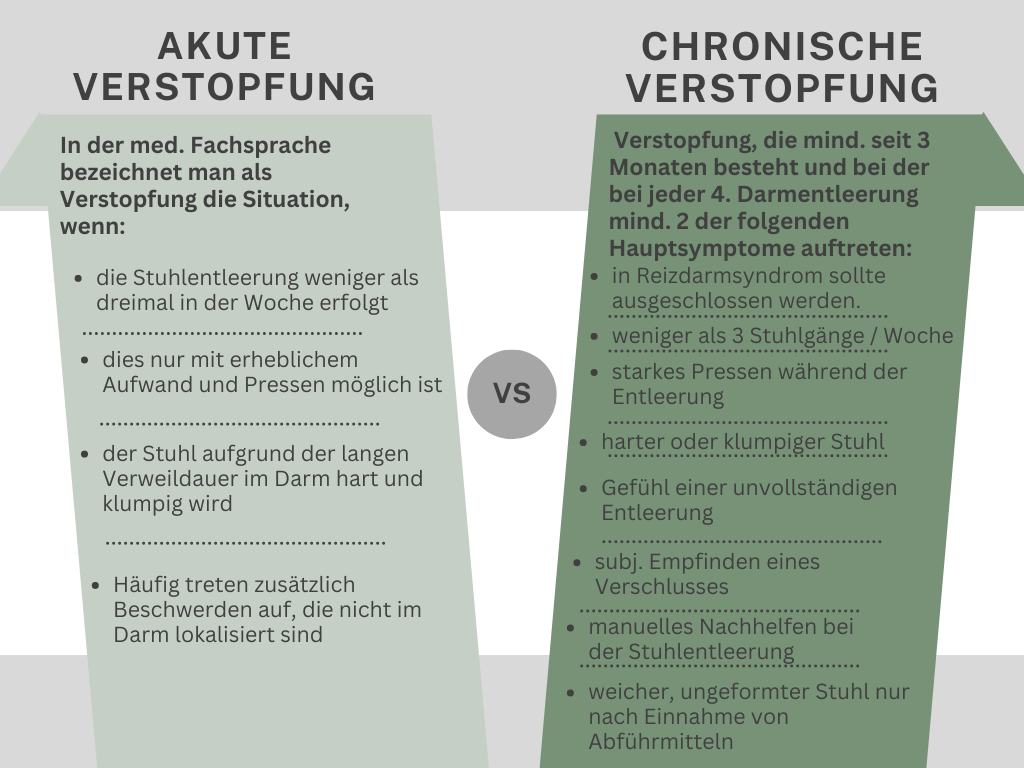

Akute Verstopfung vs. chronische Verstopfung

Welche Symptome treten bei Verstopfung auf?

Jeder Mensch hat eine individuelle Frequenz der Stuhlentleerung, aber von einer Verstopfung (Obstipation) spricht man, wenn jemand weniger als dreimal pro Woche Stuhlgang hat.

Man unterscheidet hierbei grundsätzlich zwischen zwei Formen der Verstopfung:

- akute Verstopfung (auch als „situativ“ oder „vorübergehend“ bezeichnet)

- chronische Verstopfung

Wer hat mit Verstopfung zu kämpfen?

Etwa jeder vierte Erwachsene im westlichen Raum sieht sich mit dem Problem der Verstopfung konfrontiert. Besonders Frauen sind häufig betroffen, doch auch bei Säuglingen, Kleinkindern und älteren Kindern stellt diese Thematik oft eine große Belastung für Familien dar. Schwangere Frauen sind ebenfalls stark von Verstopfung betroffen.

Akute Verstopfung:

Eine vorübergehende (situative) Verstopfung stellt keine Krankheit dar, sondern ist vielmehr ein Symptom, das anzeigt, dass im Körper etwas nicht stimmt.

In der medizinischen Fachsprache bezeichnet man als Verstopfung die Situation, wenn:

- die Stuhlentleerung weniger als dreimal in der Woche erfolgt

- dies nur mit erheblichem Aufwand und Pressen möglich ist und

- der Stuhl aufgrund der langen Verweildauer im Darm hart und klumpig wird (siehe Bristol Stuhlformen-Skala, Typ 1 und Typ 2).

- Häufig treten zudem Beschwerden auf, die nicht im Darm lokalisiert sind.

Chronische Verstopfung:

Bei chronischer Obstipation handelt es sich um eine Form der Verstopfung, die mindestens seit drei Monaten besteht und bei der bei jeder vierten Darmentleerung mindestens zwei der folgenden Hauptsymptome auftreten:

- starkes Pressen während der Entleerung

- harter oder klumpiger Stuhl (vergleiche die Bristol-Stuhlformen-Skala, Typ 1 und 2)

- subjektives Gefühl einer unvollständigen Entleerung

- subjektives Empfinden eines Verschlusses

- manuelles Nachhelfen bei der Stuhlentleerung

- weniger als drei Stuhlgang-Ereignisse pro Woche

- weicher, ungeformter Stuhl ausschließlich nach Einnahme von Abführmitteln

- Ein Reizdarmsyndrom sollte ausgeschlossen werden.

Eine akute Opstipation äußert sich relativ schnell, in der Regel innerhalb weniger Stunden oder Tage. Im Gegensatz dazu entwickelt sich eine chronische Verstopfung über einen längeren Zeitraum, wobei man hier normalerweise von mehr als sechs Monaten ausgeht.

Verstopfung geht in der Regel mit sehr festem Stuhl, Schmerzen beim Entleeren des Darms, einem unvollständigen Gefühl bei der Stuhlentleerung und einem Druckgefühl am Darmausgang einher. Sollten beim Stuhlgang Blut auftreten oder müssen starke Bauchschmerzen, Fieber sowie ein Wechsel zwischen Verstopfung und Durchfall erlebt werden, sind dies „Alarmzeichen“, die einen sofortigen Arztbesuch nötig machen.

Im Allgemeinen ist es ratsam, bei Obstipation einen Arzt aufzusuchen, insbesondere wenn diese nicht nur vorübergehend auftritt.

Welche Faktoren können Verstopfung verursachen?

Verstopfung kann durch verschiedene Faktoren bedingt sein. Es ist wichtig, ein grundlegendes Verständnis der Funktion unseres Darms zu haben:

Dieser lange Muskelschlauch benötigt ein gewisses Volumen an Stuhl, um den notwendigen Druck zu erzeugen, der für den Transport des Darminhalts erforderlich ist. Wenn unsere Ernährung nicht genügend Ballaststoffe enthält, die zudem das Volumen des Stuhls erhöhen, ist die Voraussetzung für einen effektiven Transport nicht gegeben. Bei unzureichender Flüssigkeitsaufnahme entzieht der Darm dem Stuhl Wasser, was zu einer Verhärtung führt und dessen Weiterbewegung erschwert – die Folge ist Verstopfung.

Zusätzliche Ursachen für Verstopfung

Abgesehen von den bereits genannten Faktoren (niedriger Ballaststoffgehalt in der Nahrung, unzureichende Flüssigkeitszufuhr) gibt es eine Vielzahl weiterer Gründe, die Verstopfung hervorrufen können:

- Bewegungsmangel

- Psychische Belastungen oder Stress

- Körperliche und organische Probleme (wie beispielsweise Veränderungen des Beckenbodens, Hämorrhoiden, strukturelle Veränderungen des Darms, Risse in der Analfalte (Analfissuren), Verengungen im Darmbereich usw.)

- Störungen im Stoffwechsel oder im Hormonhaushalt (wie bei Schilddrüsenunterfunktion, Diabetes oder während der Schwangerschaft)

- Einflüsse durch Medikamente (beispielsweise Präparate mit Kalzium oder Aluminium gegen Sodbrennen, Antidepressiva, Diuretika, blutdrucksenkende Mittel wie Betablocker, stark wirkende Schmerzmittel oder das Hustenmedikament Codein usw.)

- Eingeschränkte Darmbeweglichkeit durch neurologische Erkrankungen (wie Multiple Sklerose, Diabetes mellitus oder Morbus Parkinson)

- Ungleichgewichte im Elektrolythaushalt (wie Kaliummangel, oft im Zusammenhang mit übermäßigem Gebrauch von Abführmitteln)

Wie wird Verstopfung diagnostiziert?

Die Diagnose beginnt in der Regel mit der Erhebung der Krankengeschichte (Anamnese), die durch ein ausführliches Gespräch mit einem Arzt erfolgt. Dabei werden verschiedene Aspekte angesprochen:

Die Diagnose beginnt in der Regel mit der Erhebung der Krankengeschichte (Anamnese), die durch ein ausführliches Gespräch mit einem Arzt erfolgt. Dabei werden verschiedene Aspekte angesprochen:

- Vorhandensein organischer Erkrankungen des Darms

- Abfrage nach weiteren gesundheitlichen Problemen, beispielsweise neurologischen Erkrankungen wie Morbus Parkinson, Multiple Sklerose oder diabetischer Neuropathie

- Erkundigung über die Familienanamnese bezüglich ähnlicher Erkrankungen

- Informationen zur Häufigkeit, Farbe und Beschaffenheit des Stuhls

- Ess- und Trinkgewohnheiten

- Begleitende Symptome wie Schmerzen oder Blähungen

- Nachfrage zu eventuell eingenommenen Medikamenten, die den Stuhlgang beeinflussen könnten

- Überprüfung der Funktion der Schilddrüse

Nach der Anamnese erfolgt eine körperliche Untersuchung, bei der der Arzt den Anus inspiziert und den Bauch abtastet oder abhört. Zu diesem Zeitpunkt kann eine Stuhlprobe entnommen werden, die Hinweise auf mögliche Verdauungsstörungen oder bakterielle Fehlbesiedlungen im Darm geben kann. Zudem wird der Stuhl auf verstecktes Blut untersucht.

Im Labor wird eine Analyse des Blutbildes durchgeführt, einschließlich der Schilddrüsenhormone und Elektrolyte wie Natrium, Kalium und Kalzium. Sollten diese Werte im Normalbereich liegen, der Patient jünger als 50 Jahre sein und die Anamnese keine alarmierenden Symptome (wie plötzlich auftretende Verstopfung, Gewichtsverlust, Blut im Stuhl oder anhaltende Müdigkeit) aufweisen, kann mit der Behandlung der funktionellen Verstopfung begonnen werden.

Bei chronischer Verstopfung sind meistens umfassendere Untersuchungen notwendig. Der Arzt könnte eine Untersuchung des Enddarms und Mastdarms (Prokto-Rektoskopie) oder bei Verdacht auf Erkrankungen des Dickdarms eine Koloskopie empfehlen.

Zusätzliche diagnostische Optionen könnten beinhalten:

- Ultraschalluntersuchung des gesamten Abdomens (Sonographie)

- Röntgenuntersuchung des Darms, häufig in Form einer Computertomographie (CT)

- Bestimmung der Transitzeit im Kolon (die Zeitspanne, bis die Nahrung den Darm passiert)

Wenn eine organische Ursache für die Verstopfung identifiziert wird, sollte zunächst die Grunderkrankung behandelt werden. Kann jedoch keine eindeutige Ursache für die „Darmträgheit“ festgestellt werden, die eine spezifische Behandlung ermöglichen würde, sollten zunächst allgemeine Maßnahmen ergriffen werden, um die Verstopfung zu lindern.

Wie lässt sich Verstopfung behandeln?

Die Herangehensweise an die Behandlung von Verstopfung erfordert häufig eine Anpassung des Lebensstils:

Ernährungsanpassung:

Eine Ernährung, die reich an Ballaststoffen ist – beispielsweise durch Vollkornprodukte, Datteln und Vollkornreis – führt dazu, dass der Stuhl mehr Wasser speichert und die Darmaktivität anregt. Es ist ratsam, die Menge an Ballaststoffen schrittweise zu erhöhen, da anfänglich zusätzliche Beschwerden wie Blähungen, Bauchschmerzen und Völlegefühl auftreten können, bis sich der Darm an die neue Kost gewöhnt.

Anpassung der Flüssigkeitsaufnahme:

Ein Glas Wasser vor jeder Mahlzeit kann die Verdauung anregen. Besonders effektiv ist es, morgens auf nüchternen Magen ein Glas Wasser zu trinken.

Aktiv bleiben:

Ob beim Radfahren, Schwimmen, Laufen oder Nordic Walking – körperliche Bewegung spielt eine entscheidende Rolle, um die Darmfunktion zu stimulieren.

Regelmäßige Gewohnheiten bilden:

Stuhltraining ist wichtig! Den Drang, zur Toilette zu gehen, nicht unterdrücken, sondern den Darm an einen regelmäßigen Toilettengang gewöhnen. Ein tägliches Stuhltraining kann dabei helfen, eine Routine in den Alltag zu integrieren.

Bauchmassagen und zusätzliche Therapien:

Eine Bauchmassage im Uhrzeigersinn entlang des Dickdarms stimuliert den Darm – schon fünf Minuten täglich können reichen.

Zudem können Atemübungen, Yoga, Shiatsu, Traditionelle Chinesische Medizin (TCM), sowie Übungen zur Kräftigung des Bauches und des Beckenbodens und Massagen zur Lockerung der Muskulatur in Beinen, Gesäß und Lendenwirbelsäule, einschließlich Bindegewebsmassagen wie Lymphdrainage und Fußreflexzonenmassage nützlich sein.

Eine Vielzahl von probiotischen Bakterien ist für eine gesunde Darmflora unerlässlich, da sie helfen, Nahrungsmittel weiter zu verdauen und deren Nährstoffe nutzbar zu machen. Wenn die Bakterienflora im Darm geschädigt oder reduziert ist – zum Beispiel durch den Einsatz von Antibiotika, Stress oder ungesunde Ernährung – können Gärungs- oder Fäulnisprozesse entstehen, die die Darmfunktion beeinträchtigen und verlangsamen können. Um eine geschädigte Darmflora wieder aufzubauen und zu regenerieren, sind Probiotika mit hochaktiven Stammkulturen empfehlenswert (wir empfhelen dafür Probioform). Diese schützen die Schleimhäute des Darms, unterstützen Stoffwechselprozesse und können die Häufigkeit des Stuhlgangs erhöhen, die Konsistenz des Stuhls verbessern und die Verweildauer der Nahrung im Darm verkürzen.

Hausmittel und natürliche Unterstützung bei Verstopfung

Obst wie Pflaumen, Feigen und andere Sorten – ob frisch oder getrocknet – sowie Sauerkraut, entweder als Beilage oder in Form von Saft, können dazu beitragen, die Darmbewegungen zu fördern. Ballaststoffe wie Leinsamen, Flohsamen und Kleie wirken als Quell- und Füllstoffe. Sie nehmen Wasser aus dem Darm auf und quellen dadurch auf, was das Volumen des Nahrungsbreis erhöht. Dies dehnt die Darmwand und regt die Beweglichkeit des Darms an. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist hierbei von großer Bedeutung.

Darüber hinaus kann Kaffee den Reflex zur Stuhlentleerung anregen. Es ist jedoch wichtig, Kaffee in angemessenen Mengen zu genießen.

Körperliche Aktivität kann bei Verstopfung eine große Unterstützung bieten! Sie regt die Darmfunktion an und fördert so die regelmäßige Entleerung des Darms, wenn Sie Sport in Ihren täglichen Ablauf integrieren.

Darmgymnastik

Allgemeine Bewegung stimuliert die Bewegungen des Darms. Eine spezielle Übung, die dafür besonders geeignet ist: Legen Sie sich auf den Rücken, ziehen Sie die Knie in Richtung Brust und strecken Sie sie anschließend wieder aus. Wiederholen Sie dies zehnmal und gönnen Sie sich danach eine kurze Pause. Insgesamt empfehlen wir, diese Übung viermal durchzuführen. Viel Trinken ist ebenfalls wichtig! Das ist wahrscheinlich die gängigste Empfehlung, um Verstopfung zu lindern. Wenn der Darminhalt zu fest ist und sich nur langsam bewegt, kann zusätzliche Flüssigkeit von Vorteil sein. Idealerweise sollten Sie täglich etwa zwei Liter Flüssigkeit, am besten Wasser, zu sich nehmen. Diese Menge sollte jedoch individuell an die persönliche Situation angepasst und im Zweifel mit dem behandelnden Arzt besprochen werden.

Der Blogbeitrag dient lediglich der Informationsvermittlung und soll nicht als medizinische Empfehlung oder Ersatz für fachkundige medizinische Beratung oder Behandlung interpretiert werden.